Informatik -- Fortsetzung Wissenschaftliches Rechnen -- Lehrveranstaltung vom 15.04.2024

(EN google-translate)

(PL google-translate)

Themen

|

1. Wiederholung und Vertiefung zu Datentypen

QUIZ: Mit einer Vairable welchen Datentyps würden Sie jeweils die folgenden Datenelemente speichern?:

1) 42 2) 'A' 3) 0.5 4) true

Code 0-1: Datenelemente

|

double vektor[2]; vektor[0] = 1.2; vektor[1] = -0.9;

Code 0-2: double-Array

|

10_Informatik1/06_Anwendungsgebiete/01_Simulationstechnik

10_Informatik1/06_Anwendungsgebiete/01_Simulationstechnik

|

2. Wiederholung und Vertiefung zu Kontrollstrukturen

|

//if-Anweisung

if(x>7)

{

cout<<"x ist groesser als 7."<<endl;

}

//while-Schleife

while(x<5)

{

x++; //Postinkrement-Operator, erhöht x um +1.

cout<<"x="<<x<<endl;

}

//for-Schleife

for(int i=0;i<5;i++)

{

cout<<"i="<<endl;

}

//do-while-Schleife

do

{

x++;

cout<<"x="<<x<<endl;

}while(x<5);

Code 0-3: Kontrollstrukturen

|

ÜBUNG

|

3. Wiederholung und Vertiefung zu Funktionen

|

double findeMaximum(double *array, int anzahl)

{

double ergebnis = array[0];

for(int i=1;i<anzahl;i++)

{

if(array[i]>ergebnis)

{

ergebnis = array[i];

}

}

return ergebnis;

}

Code 0-4: maximum.h

#include <iostream>

#include "maximum.h"

using namespace std;

int main(void)

{

double array[] = {-0.5,3.7,-1.5,2.5,7.3,2.1,3.0};

int anzahl = sizeof(array)/sizeof(double); //Bestimmung der Anzahl der Array-Elemente

cout<<"Array: ";

for(int i=0;i<anzahl;i++)

{

cout<<" "<<array[i];

}

cout<<endl;

cout<<"Groesstes Element:"<<findeMaximum(array,anzahl)<<endl;

return 0;

}

Code 0-5: hauptprogramm.cpp

linux@Xubuntu2004:~/Programm5_LV4_15_April$ g++ -o hauptprogramm hauptprogramm.cpp linux@Xubuntu2004:~/Programm5_LV4_15_April$ ./hauptprogramm Array: -0.5 3.7 -1.5 2.5 7.3 2.1 3 Groesstes Element:7.3

Code 0-6: Konsolen Ein- und Ausgaben

ÜBUNGEN

|

4. Rückblick auf den Feder-Masse-Schwinger

10_Informatik1/06_Anwendungsgebiete/01_Simulationstechnik

10_Informatik1/06_Anwendungsgebiete/01_Simulationstechnik

5. Allgemeine Ergänzungen zu Simulationstechnik

50_Simulationstechnik/01_Systemtheorie/02_Modell

50_Simulationstechnik/01_Systemtheorie/02_Modell

Preview Virtual Reality Modeling Language (VRML)

50_Simulationstechnik/03_VRML

50_Simulationstechnik/03_VRML

6. Ein weiteres Beispiel zu Simulationstechnik: Das Räuber-Beute-Modell

siehe zur Vertiefung:

ÜBUNG

12_Technologie/03_Lottka_Volterra

12_Technologie/03_Lottka_Volterra

|

#include <iostream>

using namespace std;

int main(void)

{

double Raeuber_alt = 10.0;

double Raeuber_neu = 0.0;

double Beute_alt = 100.0;

double Beute_neu = 0.0;

double dt = 0.01;

double t = 0.0;

while(t<1.0)

{

cout<<Raeuber_alt<<" "<<Beute_alt<<endl;

Beute_neu = Beute_alt + (Beute_alt*1.0 - Beute_alt*Raeuber_alt*0.01)*dt;

Raeuber_neu = Raeuber_alt + (-Raeuber_alt*1.0 + Beute_alt*Raeuber_alt*0.01)*dt;

Raeuber_alt = Raeuber_neu;

Beute_alt = Beute_neu;

t+=dt;

}

return 0;

}

Code 0-7: NEUE VORLAGE ("Balken" und Verlangsamung sind zu ergänzen.)

#include <iostream>

#include <time.h>

using namespace std;

int main(void)

{

int x=0;

clock_t t_start , t_end;

t_start = clock();

for(int i=0;i<500000000;i++)

x++;

t_end = clock();

cout<<"Dauer des Prozesses in Nanosekunden: "<<(t_end-t_start)<<endl;

}

Code 0-8: Zeitmessung mit C++.

Wie kann man auf dieser Grundlage ein Programm schreiben, dass eine Schleife in einem definierten Tempo ausführt?

|

#include <iostream>

#include <time.h>

#include <math.h>

using namespace std;

int main(void)

{

double t=0.0;

double frequenz=0.1;

double y=0.0;

int amplitude=0;

clock_t tt;

tt=clock();

while(true)

{

y = sin(2.0*M_PI*frequenz*t);

amplitude = (int)round((y+1.0)*40.0);

for(int i=0;i<amplitude;i++)

cout<<"#";

cout<<endl;

t+=0.1;

while(clock()<tt+100000);

tt=clock();

}

}

Code 0-9: sinus.cpp

ÜBUNGEN

|

Themen für die Übung am 17.04.

|

if(i>5)

{

cout<<"i ist groesser als 5"<<endl;

}

if(i>5)

{

cout<<"i ist groesser als 5"<<endl;

}

else

{

cout<<"i ist kleiner oder gleich 5"<<endl;

}

if(i>5)

{

cout<<"i ist groesser als 5"<<endl;

}

else if(i==0)

{

cout<<"i ist Null"<<endl;

}

else

{

cout<<"i ist kleiner oder gleich 5, aber ungleich Null"<<endl;

}

Code 0-10: Varianten der if-Anweisung: if / else / else if.

MUSTERLÖSUNGEN

Gegebene Kontrollstrukturen einbetten:

#include <iostream>

using namespace std;

int main(void)

{

//for-Schleife

for(int i=0;i<5;i++)

{

cout<<"i="<<i<<endl;

}//for(int i=0;i<5;i++)

return 0;

}

Code 0-11: Beispiel mit for.

#include <iostream>

using namespace std;

int main(void)

{

int x = 0;

//while-Schleife

while(x<5)

{

x++; //Postinkrement-Operator, erhöht x um +1.

cout<<"x="<<x<<endl;

}

return 0;

}

Code 0-12: Beispiel mit while.

Räuber Beute Übung

#include <iostream>

#include <math.h>

#include <time.h>

using namespace std;

int main(void)

{

double Raeuber_alt = 10.0;

double Raeuber_neu = 0.0;

double Beute_alt = 100.0;

double Beute_neu = 0.0;

double dt = 0.01;

double t = 0.0;

clock_t tt = clock();

while(true)

{

int beuterauten = (int)round(Beute_alt/4.0);

int raeuberplusse = (int)round(Raeuber_alt/4.0);

if(beuterauten<raeuberplusse)

{

for(int i=0;i<beuterauten;i++)

{

cout<<'#';

}

for(int i=beuterauten;i<=raeuberplusse;i++)

{

cout<<'+';

}

cout<<endl;

}

else

{

for(int i=0;i<raeuberplusse;i++)

{

cout<<'+';

}

for(int i=raeuberplusse;i<=beuterauten;i++)

{

cout<<'#';

}

cout<<endl;

}

Beute_neu = Beute_alt + (Beute_alt*1.0 - Beute_alt*Raeuber_alt*0.01)*dt;

Raeuber_neu = Raeuber_alt + (-Raeuber_alt*1.0 + Beute_alt*Raeuber_alt*0.01)*dt;

Raeuber_alt = Raeuber_neu;

Beute_alt = Beute_neu;

t+=dt;

while(clock()<tt+10000); //Warteschleife ohne Rumpf, wartet 0,1 Sekunde.

tt = clock(); //Aktualisieren der Systemzeit in tt.

}

return 0;

}

Code 0-13: Aktueller Stand.

Lehrveranstaltung am 22.04.2024

Veränderung der Oranisation: eine Vorlesung soll es ab jetzt immer Mittwochs geben, wohingegen der Montag Übungen vorbehalten sein soll.

|

|

Beim heutigen Stand der Leistungsfähigkeit der Computer und mit Erfindung von Deep Learning verbuchen konnektionistische Ansätze große Erfolge:

Die sich immer weiter steigernde Fähigkeit von Computersystemen, Probleme im menschlichen Umfeld zu lösen, wirft mittlerweile auch ethische Fragen auf, wie sie in der Moral Machine des MIT thematisiert werden:

VORÜBUNGEN (gemeinsame Saalübung)

Schreiben Sie jeweils ein zu dem Flussdiagrammen passendes Programm:

Bild 0-1: Countdown.

#include <iostream>

using namespace std;

int main(void)

{

int i=10;

cout<<"Countdown:"<<endl;

while(i>=0)

{

cout<<i<<endl;

i=i-1;

}

cout<<"i am Ende: "<<i<<endl;

return 0;

}

Code 0-14: Musterlösung.

#include <iostream>

using namespace std;

int main(void)

{

int i=10;

cout<<"Countdown:"<<endl;

do

{

cout<<i<<endl;

i=i-1;

} while(i>=0);

cout<<"i am Ende: "<<i<<endl;

return 0;

}

Code 0-15: Variante mit do-while.

Hier noch einmal die Übungsaufgabe ausformuliert:

ÜBUNG 1

Arbeitshinweise:

|

|

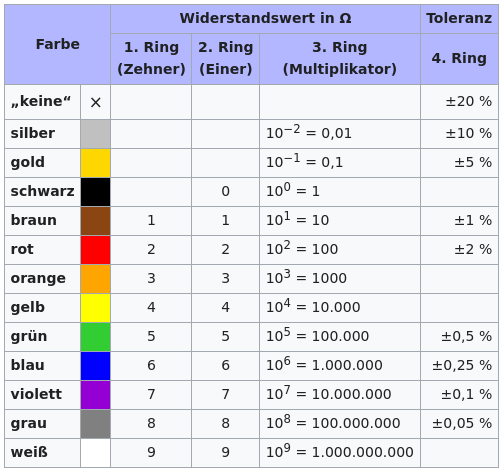

Bild 0-2: Farbkodierung von Widerständen mit 3 oder 4 Ringen, Quelle: Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_(Bauelement)#Farbkodierung_auf_Widerst%C3%A4nden

Bisher wurde eine Hilfestellung in Form eines Flussdiagramms gegeben, um den Code des dritten Rings aus dem Widerstandswert zu gewinnen. Dabei meint "Code" die Ausgabe der Zahl, die mit dem entsprechenden Farbwert verknüpft ist:

| Code | Farbe | Bedeutung |

|---|---|---|

| 0 | schwarz | 10^0 |

| 1 | braun | 10^1 |

| 2 | rot | 10^2 |

| 3 | orange | 10^3 |

| 4 | gelb | 10^4 |

| 5 | grün | 10^5 |

| 6 | blau | 10^6 |

| 7 | lila | 10^7 |

| 8 | grau | 10^8 |

| 9 | weiss | 10^9 |

Tabelle 0-1: Zuordnung Code, Farbe, Bedeutung beim dritten Ring.

Bild 0-3: Hilfestellung: Flussdiagramm, um den Code des dritten Rings zu bestimmen.

Entwickeln Sie das Programm in aufeinander aufbauenden Stufen:

|

Musterlösung

#include <iostream>

using namespace std;

void gibFarbcodeAus(int code)

{

if(code==0)

cout<<"schwarz";

else if(code==1)

cout<<"braun";

else if(code==2)

cout<<"rot";

else if(code==3)

cout<<"orange";

else if(code==4)

cout<<"gelb";

else if(code==5)

cout<<"gruen";

else if(code==6)

cout<<"blau";

else if(code==7)

cout<<"violett";

else if(code==8)

cout<<"grau";

else //if(code==9)

cout<<"weiss";

}

int main(void)

{

int wert = 0;

int code = 0;

cout<<"Geben Sie den Widerstandswert in Ohm an:";

cin>>wert;

cout<<endl;

//Code des dritten Rings bestimmen:

while(wert>100)

{

wert = wert/10;

code = code + 1;

}

int zweiter_ring = wert - (wert/10)*10;

cout<<"Code erster Ring: "<<(wert/10)<<" (";

gibFarbcodeAus((wert/10));

cout<<")"<<endl;

cout<<"Code zweiter Ring: "<<zweiter_ring<<" (";

gibFarbcodeAus(zweiter_ring);

cout<<")"<<endl;

cout<<"Code dritter Ring: "<<code<<" (";

gibFarbcodeAus(code);

cout<<")"<<endl;

return 0;

}

Code 0-16: Musterlösung

Musterlösung mit Schleife

#include <iostream>

using namespace std;

int main(void)

{

int wert = 0;

int code = 0;

int erster_ring = 0;

cout<<"Geben Sie den Widerstandswert in Ohm an:";

cin>>wert;

cout<<endl;

//Code des dritten Rings bestimmen:

while(wert>100)

{

wert = wert/10;

code = code + 1;

}

//Code des ersten Rings bestimmen:

while(wert>10)

{

wert = wert-10;

erster_ring = erster_ring + 1;

}

cout<<erster_ring<<" "<<wert<<" "<<code<<endl;

return 0;

}

Code 0-17: Musterlösung mit Schleife

Musterlösung mit Modulo

#include <iostream>

using namespace std;

int main(void)

{

int wert = 0;

int code = 0;

cout<<"Geben Sie den Widerstandswert in Ohm an:";

cin>>wert;

cout<<endl;

//Code des dritten Rings bestimmen:

while(wert>100)

{

wert = wert/10;

code = code + 1;

}

// int zweiter_ring = wert - (wert/10)*10;

int zweiter_ring = wert%10;

cout<<"Code erster Ring: "<<(wert/10)<<endl;

cout<<"Code zweiter Ring: "<<zweiter_ring<<endl;

cout<<"Code dritter Ring: "<<code<<endl;

return 0;

}

Code 0-18: Musterlösung mit Modulo

ÜBUNG 2

|