Simulations- u. Regelungstechnik im Wintersemester 2025/26

(EN google-translate)

(PL google-translate)

|

|

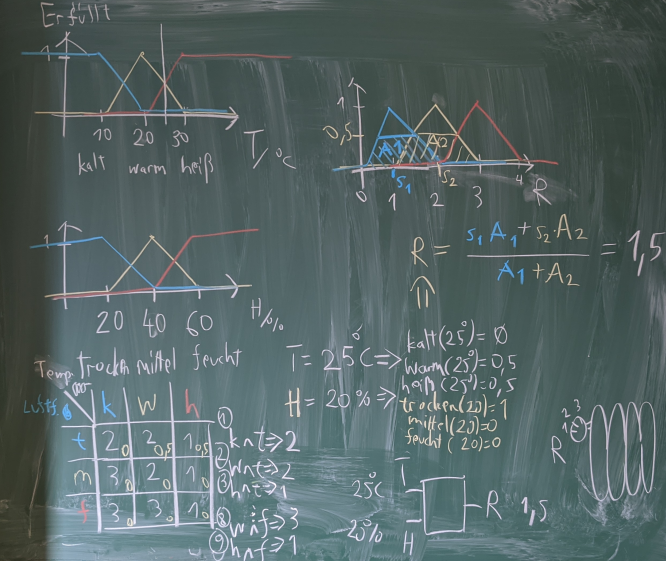

SRT am Dienstag den 16.11.2025 -- TEIL 1: FUZZY LOGIK, FUZZY SYSTEME, FUZZY REGLER

Themen

|

1. Überblick

In der Lehrveranstaltung Simulations- und Regelungstechnik 2 werden Themen aus der ersten Vorlesung, wie der Zustandsregler, weiter vertieft und Sonderthemen, wie beispielsweise Fuzzy-Regler, neu eingeführt. Auch erhält das Thema Optimierung ein größeres Gewicht.

2. Fuzzy-Logik

62_Regelungssysteme/18_Fuzzy -- Theorie

62_Regelungssysteme/18_Fuzzy -- Theorie

62_Regelungssysteme/18_Fuzzy/03_Uebung9 -- Beispiel 1

62_Regelungssysteme/18_Fuzzy/03_Uebung9 -- Beispiel 1

02_WS2021_22/05_REGmecha5/01_day_by_day -- Beispiel 2

02_WS2021_22/05_REGmecha5/01_day_by_day -- Beispiel 2

72_COACH2/12_Fuzzy/01_Uebungsaufgabe -- Übung

72_COACH2/12_Fuzzy/01_Uebungsaufgabe -- Übung

80_Robuste_Systemintegration/10_EvoFuzzy -- Preview: Aufbau von Fuzzy-Reglern und deren Optimierung über Evolutionäre Algorithmen

80_Robuste_Systemintegration/10_EvoFuzzy -- Preview: Aufbau von Fuzzy-Reglern und deren Optimierung über Evolutionäre Algorithmen

3. Fuzzy-Regler

Bild 0-1: Beispiel für einem Fuzzy-Regler.

Übung: Ersetze den Zustandsregler unten durch einen Fuzzy-Regler

Bild 0-2: Umzusetzender Fuzzy-Regler (gleiche Geometrie wie oben, aber andere Regeln und erweitertes Ausgangsfuzzyset)

clear;

function F = fregler(x,v)

F = -x-v;

endfunction

function f = rechteSeite(t,y)

x = y(1,1);

v = y(2,1);

F = fregler(x,v);

f(1,1) = v;

f(2,1) = -x + F;

endfunction

t = 0:0.01:10;

y0 = [2,0]';

t0 = 0;

y = ode(y0,t0,t,rechteSeite);

plot(t,y(1,:)',t,y(2,:)');

Code 0-1: Rahmensystem, in dem der Zustandsregler durch die Implementierung eines Fuzzy-Reglers ersetzt werden soll.

clear;

function nzp = fuzzysetX(x)

endfunction

function nzp = fuzzysetV(v)

endfunction

function F = fregler(x,v)

// 1. Fuzzifizieren der Eingangsgrößen x und v, heißt: zu jeder Fuzzygröße

// jedes der beiden Eingangsfuzzysets wird der Erfülltheitsgrad berechnet.

nzp_x = fuzzysetX(x);

nzp_v = fuzzysetX(v);

// 2. Erfülltheitsgrade jeder Regel berechnen

erfuelltheit = zeros(9);

erfuelltheit(1) = min(nzp_x(1),nzp_v(1));

//...

// 3. Defuzzifizierung der Ausgangsgröße (Kraft F), heißt Schwerpunktberechnung.

endfunction

function f = rechteSeite(t,y)

x = y(1,1);

v = y(2,1);

F = fregler(x,v);

f(1,1) = v;

f(2,1) = -x + F;

endfunction

t = 0:0.01:10;

y0 = [2,0]';

t0 = 0;

y = ode(y0,t0,t,rechteSeite);

plot(t,y(1,:)',t,y(2,:)');

Code 0-2: Noch unfertige Umsetzung, jedoch mit kompletter Programmstruktur.

clear;

function A=flaecheTrapez(h)

q = 2.0;

p = 2.0*(1.0-h);

A = h*(p+q)/2.0;

end

function nzp = fuzzysetX(x)

nzp = zeros(3);

if x<-1 then

nzp(1)=1.0;

nzp(2)=0.0;

nzp(3)=0.0;

elseif x<0 then

nzp(1)=-x;

nzp(2)=1-nzp(1);

nzp(3)=0.0;

elseif x<1 then

nzp(3)=x;

nzp(2)=1-nzp(3);

nzp(1)=0;

else

nzp(1)=0.0;

nzp(2)=0.0;

nzp(3)=1.0;

end

endfunction

function nzp = fuzzysetV(v)

nzp = zeros(3);

if v<-1 then

nzp(1)=1.0;

nzp(2)=0.0;

nzp(3)=0.0;

elseif v<0 then

nzp(1)=-v;

nzp(2)=1-nzp(1);

nzp(3)=0.0;

elseif v<1 then

nzp(1)=0.0;

nzp(3)=v;

nzp(2)=1-nzp(3);

else

nzp(1)=0.0;

nzp(2)=0.0;

nzp(3)=1.0;

end

endfunction

function erg=mini(x,y)

if x<y then

erg=x;

else

erg=y;

end

end

function F = fregler(x,v)

// 1. Fuzzifizieren der Eingangsgrößen x und v, heißt: zu jeder Fuzzygröße

// jedes der beiden Eingangsfuzzysets wird der Erfülltheitsgrad berechnet.

nzp_x = fuzzysetX(x);

nzp_v = fuzzysetV(v);

// 2. Erfülltheitsgrade jeder Regel berechnen

ef = zeros(9); //erfuelltheit

ef(1) = mini(nzp_x(1),nzp_v(1)); //Regel 1

ef(2) = mini(nzp_x(2),nzp_v(1)); //Regel 2

ef(3) = mini(nzp_x(3),nzp_v(1)); //...

ef(4) = mini(nzp_x(1),nzp_v(2));

ef(5) = mini(nzp_x(2),nzp_v(2));

ef(6) = mini(nzp_x(3),nzp_v(2));

ef(7) = mini(nzp_x(1),nzp_v(3));

ef(8) = mini(nzp_x(2),nzp_v(3));

ef(9) = mini(nzp_x(3),nzp_v(3));

//...

//F = F/Ages;

// 3. Defuzzifizierung der Ausgangsgröße (Kraft F), heißt Schwerpunktberechnung.

F=0.0;

Ages=0.0;

sp=[2,1,0,1,0,-1,0,-1,-2];

//Regel 1..9:

for i=1:9

A=flaecheTrapez(ef(i));

s=sp(i);

Ages=Ages+A;

F=F+s*A;

end

F=F/Ages;

endfunction

function f = rechteSeite(t,y)

x = y(1,1);

v = y(2,1);

F = fregler(x,v);

f(1,1) = v;

f(2,1) = -x + F;

endfunction

t = 0:0.01:10;

y0 = [2,0]';

t0 = 0;

y = ode(y0,t0,t,rechteSeite);

plot(t,y(1,:)',t,y(2,:)');

Code 0-3: Komplettes System.

4. Übungen

Aufgabe 1

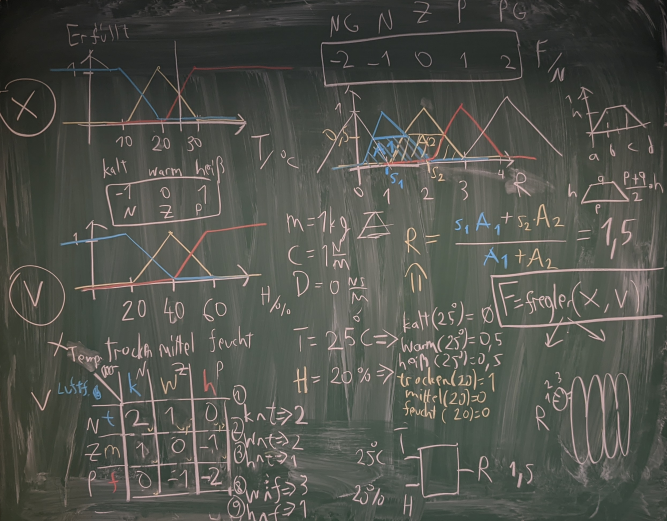

Am Eingang eines Fuzzy-Systems liegen folgende Werte an: x=2, y=-1

Bild 0-3: Fuzzy-System.

Die Fuzzy-Regeln lauten:

r1: WENN xgross UND ygross DANN Fklein r2: WENN xgross UND yklein DANN Fklein r3: WENN xklein UND ygross DANN Fgross r4: WENN xklein UND yklein DANN Fgross

Code 0-4: Fuzzy-Regeln

Geben Sie den Erfülltheitsgrad zu jeder Regel an.

r1=... r2=... r3=... r4=...

Code 0-5: Erfülltheitsgrad zu jeder Regel.

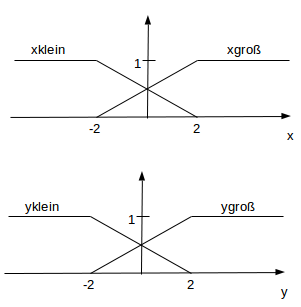

Aufgabe 2

Bild 0-4: Fuzzy-System.

|

SRT am Dienstag den 16.11.2025 -- TEIL 2: OBJEKTORIENTIERTE PROGRAMMIERUNG

|

Studentische Lösung

clear;

mode(0);

clc;

A=3.5;

B=2.5;

function a = SystemA(A)

if A<=2 then

a(1)=1;

a(2)=0;

a(3)=0;

end

if A>2 && A<=3 then

a(1)=-A+3;

a(2)=A-2;

a(3)=0;

end

if A>3 && A<=4 then

a(1)=0;

a(2)=-A+4;

a(3)=A-3;

end

if A>4 then

a(1)=0;

a(2)=0;

a(3)=1;

end

endfunction

function b = SystemB(B)

if B<=2 then

b(1)=1;

b(2)=0;

b(3)=0;

end

if B>2 && B<=3 then

b(1)=-B+3;

b(2)=B-2;

b(3)=0;

end

if B>3 && B<=4 then

b(1)=0;

b(2)=-B+4;

b(3)=B-3;

end

if B>4 then

b(1)=0;

b(2)=0;

b(3)=1;

end

endfunction

function A=flaecheTrapez(h)

q = 2.0;

p = 2.0*(1.0-h);

A = h*(p+q)/2.0;

end

function C = berechneC (A,B)

a=SystemA(A);

b=SystemB(B);

Reg1=min(a(1),b(3));

Reg2=min(a(2),b(2));

A1=flaecheTrapez(Reg1);

A2=flaecheTrapez(Reg2);

s1=4;

s2=5;

C=(s1*A1+s2*A2)/(A1+A2);

pause;

endfunction

C=berechneC(A,B);

Code 0-6: Studentische Lösung zu Aufgabe 2.

1. Einführung in Java-Processing

78_Processing

78_Processing

SRT001.zip -- Lösung zu Aufgabe 2 oben mit Java-Procressing.

SRT001.zip -- Lösung zu Aufgabe 2 oben mit Java-Procressing.

public class Vektor

{

double x,y;

public double berechneLaenge()

{

return Math.sqrt(x*x+y*y);

}

}

public void setup()

{

Vektor v1,v2;

v1 = new Vektor();

v2 = new Vektor();

v1.x = 3.0;

v1.y = 4.0;

v2.x = 1.0;

v2.y = 0.0;

println("Länge v1: "+v1.berechneLaenge());

println("Länge v2: "+v2.berechneLaenge());

}

public void draw()

{

}

Code 0-7: Konzept der Objektorientierung am Beispiel des mathematischen R2-Vektors

SRT003.zip -- Aufgabe 2 in Klasse gepackt.

SRT003.zip -- Aufgabe 2 in Klasse gepackt.

SRT004.zip -- Einsatz der Konstruktormethode.

SRT004.zip -- Einsatz der Konstruktormethode.

2. Einführung in die Objektorientierte Programmierung mit Java-Processing

Allgemein: 30_Informatik3/01_Vom_struct_zur_Klasse/06_Objektabstraktion

Allgemein: 30_Informatik3/01_Vom_struct_zur_Klasse/06_Objektabstraktion

SRT am Montag den 24.11.2025 -- Fortsetzung TEIL 2: OBJEKTORIENTIERTE PROGRAMMIERUNG

|

1. Paradigmen der Objektorientierten Programmierung und UML

...vergl. Vorlesung / werden anhand der nachfolgenden Beispiele erläutert:

|

30_Informatik3/02_UML

30_Informatik3/02_UML

30_Informatik3/02_UML/02_UML_Klassendiagramm

30_Informatik3/02_UML/02_UML_Klassendiagramm

30_Informatik3/02_UML/03_Konstruktor

30_Informatik3/02_UML/03_Konstruktor

30_Informatik3/19_UML_ALT/02_UML_Flaechenberechnung

30_Informatik3/19_UML_ALT/02_UML_Flaechenberechnung

30_Informatik3/19_UML_ALT/04_ListeUML

30_Informatik3/19_UML_ALT/04_ListeUML

30_Informatik3/02_UML/04_Statische_Variable

30_Informatik3/02_UML/04_Statische_Variable

30_Informatik3/03_Strings/02_stringUML

30_Informatik3/03_Strings/02_stringUML

30_Informatik3/06_Vererbung/01_MesswerteUML

30_Informatik3/06_Vererbung/01_MesswerteUML

30_Informatik3/06_Vererbung/03_VererbungsProgramm

30_Informatik3/06_Vererbung/03_VererbungsProgramm

NACHTRAG: Der Modifikator "protected" in C++:

"protected" in C++: 30_Informatik3/07_Modifikatoren/02_protected_Vererbung

"protected" in C++: 30_Informatik3/07_Modifikatoren/02_protected_Vererbung

2. Schnittstellen / Interfaces am Beispiel eines Simulationsprogramms

73_COACH3/09_Algorithmen -- Spezielle Implementierungen von Modell und Integrator genügen deren allgemeinerer Spezifikation durch Interfaces.

73_COACH3/09_Algorithmen -- Spezielle Implementierungen von Modell und Integrator genügen deren allgemeinerer Spezifikation durch Interfaces.

73_COACH3/09_Algorithmen/01_RungeKutta -- Prozedurale Umsetzung als Vorstufe zum Verständnis.

73_COACH3/09_Algorithmen/01_RungeKutta -- Prozedurale Umsetzung als Vorstufe zum Verständnis.

73_COACH3/09_Algorithmen/02_Loesungsansatz -- Ansatz in Java auf der Grundlage von Vererbung.

73_COACH3/09_Algorithmen/02_Loesungsansatz -- Ansatz in Java auf der Grundlage von Vererbung.

78_Processing/06_Snippets/15_Simulation -- Beispielimplementierung mit Runge Kutta Integrator mit Processing.

78_Processing/06_Snippets/15_Simulation -- Beispielimplementierung mit Runge Kutta Integrator mit Processing.

Nachfolgendes Projekt wird ausführlich im Unterricht besprochen und bildet die Grundlage für alle weiteren OOP-Projekte:

Simulator002.zip -- Vollständiges Simulationsprogramm, implementiert mit Processing unter Verwendung von Interfaces.

Simulator002.zip -- Vollständiges Simulationsprogramm, implementiert mit Processing unter Verwendung von Interfaces.

Ergänzung: Interfaces mit C++

ÜBUNG

Aufgabe 1

|

Simulator005_Euler.zip -- studentische Lösung.

Simulator005_Euler.zip -- studentische Lösung.

Aufgabe 2

Unter nachfolgendem Link unter "Musterlösung zu Übung 2 vom 15.12.2020" finden Sie eine vollständige Herleitung zum invertierenden Pendel und eine Umsetzung mit Scilab:

62_Regelungssysteme/98_day_by_day_WS2021_SoSe21 -- "Musterlösung zu Übung 2 vom 15.12.2020"

62_Regelungssysteme/98_day_by_day_WS2021_SoSe21 -- "Musterlösung zu Übung 2 vom 15.12.2020"

|

3. Planung der objektorientierten Implementierung eines Fuzzy-Reglers

Im Hinblick darauf, einen Fuzzy-Regler für das invertierende Pendel auf der Basis von Processing zu entwerfen und zu optimieren, soll folgende Vorarbeit geleistet werden:

|

Nachfolgende Punkt vorr. in nachfolgenden Lehrveranstaltungen:

4. Vergleich: Objektorientierte Programmierung mit Java und C/C++

C++: 30_Informatik3/01_Vom_struct_zur_Klasse/03_Klassen_Programm

C++: 30_Informatik3/01_Vom_struct_zur_Klasse/03_Klassen_Programm

5. Einführung in Android-Processing

93_Android_Proc

93_Android_Proc

77_Android

77_Android

6. Einrichtung eines Hotspots unter Linux und unter Android, oder mittels eines Routers

Vernetzung mehrerer Geräte: 92_Soundinstallation/03_material/11_Snippets/11_UDP

Vernetzung mehrerer Geräte: 92_Soundinstallation/03_material/11_Snippets/11_UDP

Hotspot Android Device

05_esp32AV/01_Bauanleitung/01_Elektronik_und_Software/03_Videostream

05_esp32AV/01_Bauanleitung/01_Elektronik_und_Software/03_Videostream

Hotspot Linux Computer

08_Archiv/06_Ing/01_Bauplan/04_Hotspot

08_Archiv/06_Ing/01_Bauplan/04_Hotspot

W-LAN-Router

siehe ganz unten!: Einrichtung am Beispiel von tp-link-W-LAN-Routern: 05_esp32AV/01_Bauanleitung/03_FAQs

siehe ganz unten!: Einrichtung am Beispiel von tp-link-W-LAN-Routern: 05_esp32AV/01_Bauanleitung/03_FAQs

7. Programmierung von Anwendungen mit UDP

Internetprogrammierung -- 67_Echtzeitsysteme/09_Internetprogrammierung/04_Java

Internetprogrammierung -- 67_Echtzeitsysteme/09_Internetprogrammierung/04_Java

SRT am Montag den 25.11.2025 -- Fortsetzung OOP / Einachser Simulation / Optimierung / Fuzzy-Regler

Themen

|

1. Hinweise zu OOP -- siehe Projekt Simulator002.zip

|

2. Plotter-Klasse

Simulator006_Plotter.zip -- Plotfunktion in einer Klasse abbilden.

Simulator006_Plotter.zip -- Plotfunktion in einer Klasse abbilden.

ÜBUNG

|

|

3. Implementierung Einachser-Modell

Simulator007_Einachser.zip

Simulator007_Einachser.zip

Grundlage bildet: 62_Regelungssysteme/98_day_by_day_WS2021_SoSe21, siehe dort "Musterlösung zu Übung 2 vom 15.12.2020"

Grundlage bildet: 62_Regelungssysteme/98_day_by_day_WS2021_SoSe21, siehe dort "Musterlösung zu Übung 2 vom 15.12.2020"

4. Regler als Extraklasse

Simulator008_Regler.zip -- Vereinbarung einer Schnittstelle für einen Regler / Umsetzung des Zustandsreglers

Simulator008_Regler.zip -- Vereinbarung einer Schnittstelle für einen Regler / Umsetzung des Zustandsreglers

5. Regleroptimierung mittels Gradientenverfahren

|

Simulator009_Fehlerfunktion.zip -- Fehlerfunktuion für den Zustandsregler des Einachsers.

Simulator009_Fehlerfunktion.zip -- Fehlerfunktuion für den Zustandsregler des Einachsers.

ÜBUNG

public interface iOptimierer

{

public abstract void configure(iFehlerfunktion fehlerfunktion, double[] startparameter);

public abstract void iteration();

public abstract double[] getBestParametersatz();

}

Code 0-8: Interface für einen Optimierer

|

6. Gemeinsamer Entwurf eines Fuzzy-Reglers

|

ÜBUNG

|

public void setup()

{

}

public interface iEingangsFuzzySet

{

/**

breite ist der Abstand zwischen der am weitesten links liegenden Fuzzy-Größe und

der am weitesten rechts liegenden.

Alle Fuzzy-Größen werden äquidistant angeordnet.

*/

public abstract void setzeStuetzpunkte(double breite);

/** Liefert Erfülltheitsgrad einer bestimmten Fuzzy-Größe */

public abstract double berechneErfuelltheitsgrad(int index, double x);

}

public interface iAusgangsFuzzySet

{

/** breite reicht hier bis an die Berührpunkte der äußeren Dreiecke mit der x-Achse */

public abstract void setzeStuetzpunkte(double breite);

/**

int[][] regeln: jede Eingangsgröße der beiden E.-Fuzzysets mit jeder kombiniert beeinflusst

eine Fuzzy-Größe des Ausgangsfuzzysets. Letztere ist im Array eingetragen als Index.

double[][] aktivierungen: aktuell aus der Eingangssituation resultierende Aktivierungen jeder

Regel korrespondierend mit int[][] regeln.

*/

public abstract double berechneSchwerpunkt(int[][] regeln, double[][] aktivierungen);

}

public interface iFuzzySystem

{

public abstract double berechneAusgang(double[] y);

/** obere neue Breiten für Eingangsfuzzysets, unterste ist die Breite für das Ausgangsfuzzyset */

public abstract void setzeBreiten(double[] breiten);

}

Code 0-9: Definition der Schnittstellen für ein Fuzzy-System, das in Processing umgesetzt werden soll.

SRT am Montag den 01.12.2025

|

1. Einführung in die Optimierung

Optimierung, Einführung -- 50_Simulationstechnik/06_Optimierung

Optimierung, Einführung -- 50_Simulationstechnik/06_Optimierung

Heuristiken -- 50_Simulationstechnik/06_Optimierung/02_Heuristiken

Heuristiken -- 50_Simulationstechnik/06_Optimierung/02_Heuristiken

Gradientenverfahren -- 50_Simulationstechnik/06_Optimierung/01_Gradientenverfahren

Gradientenverfahren -- 50_Simulationstechnik/06_Optimierung/01_Gradientenverfahren

Modifiziertes Gradientenverfahren -- 50_Simulationstechnik/06_Optimierung/03_ModifizierteG

Modifiziertes Gradientenverfahren -- 50_Simulationstechnik/06_Optimierung/03_ModifizierteG

optim() in Scilab -- 50_Simulationstechnik/06_Optimierung/04_optim

optim() in Scilab -- 50_Simulationstechnik/06_Optimierung/04_optim

function F = fehlerfunktion(u)

x = u(1);

y = u(2);

F = x^3-4*x+y^3-16*y

endfunction

ustart = [1,1];

uopt = [2/sqrt(3),4/sqrt(3) ]

Fstart = fehlerfunktion(ustart)

Fopt = fehlerfunktion(uopt)

alfa = 0.01;

schritte = 1000

u=ustart;

Fakt=fehlerfunktion(u)

for i=1:schritte

r = floor(grand(2, 1, "unf", 0, 2.999999999))-1;

uneu = u + alfa*(r');

Fneu = fehlerfunktion(uneu);

if Fneu<Fakt

Fakt = Fneu;

u=uneu;

end

end

disp("Endergebnis der Optimierung:")

disp(u)

disp("Fehler am Ende:")

disp(fehlerfunktion(u))

Code 0-10: Modifiziertes Gradientenverfahren mit Scilab.

//Alfa steuern

function F = fehlerfunktion(u)

x = u(1);

y = u(2);

F = x^3-4*x+y^3-16*y

endfunction

ustart = [1,1];

uopt = [2/sqrt(3),4/sqrt(3) ]

Fstart = fehlerfunktion(ustart)

Fopt = fehlerfunktion(uopt)

alfa = 0.1;

alfaunterschwelle=0.003;

schritte = 100

u=ustart;

Fakt=fehlerfunktion(u)

//for i=1:schritte

while alfa>alfaunterschwelle

r = floor(grand(2, 1, "unf", 0, 2.999999999))-1;

uneu = u + alfa*(r');

Fneu = fehlerfunktion(uneu);

if Fneu<=Fakt //wenn sich nichts ändert, trotzdem wandern!!!

Fakt = Fneu;

u=uneu;

alfa=alfa*1.1;

else

alfa=alfa*0.9;

end

end

disp("Endergebnis der Optimierung:")

disp(u)

disp("Fehler am Ende:")

disp(fehlerfunktion(u))

disp("Alfa am Ende:")

disp(alfa);

Code 0-11: Modifiziertes Gradientenverfahren mit Schrittweitensteuerung.

2. Wie kann man das machen? -- Snippets und Hilfsfunktionen zur Bewältigung der Programmieraufgaben

Vorschläge:

|

3. Fortsetzung der Übungsaufgaben, im Anschluss Arbeiten an den Projekten

Simulator010_Optimierer.zip

Simulator010_Optimierer.zip

Simulator011_Optimierer.zip

Simulator011_Optimierer.zip

ÜBUNG

|

Simulator012_Optimierer.zip

Simulator012_Optimierer.zip

ÜBUNG

FuzzySystem001.zip

FuzzySystem001.zip

|

FuzzySystem002.zip -- Musterlösung.

FuzzySystem002.zip -- Musterlösung.

SRT am Dienstag den 02.12.2025

Themen:

|

1. Fortsetzung zur Entwicklung eines Fuzzy-Systems mit Processing

FuzzySystem003.zip -- Vollständige aber nicht getestete Implementierung

FuzzySystem003.zip -- Vollständige aber nicht getestete Implementierung

2. Vorbesprechung der Übungen

3. ÜBUNGEN

Aufgabe 1 -- Wdh. Kleinste Quadrate Methode

VoltCm = [ 2.5 20

2.0 30

1.5 40

1.05 60

0.75 90

0.5 130

0.45 150

];

// Aufgabe:

// a) Messwerte möglichst gut durch quadratische Funktion annähern

// b) Messwerte möglichst gut durch kubische Funktion annähern

// Verläufe aus a) , b) und den Messwerten übereinander als Plot darstellen

// a) und b) sind mit Scilab mittels kleinster Quadrate-Methode zu lösen.

Code 0-12: Näherung der Meßwerte zu einem Entfernungssensor über Funktionen

Aufgabe 2 -- Parameterstudie

|

Grundlage bildet wieder: 62_Regelungssysteme/98_day_by_day_WS2021_SoSe21, siehe dort "Musterlösung zu Übung 2 vom 15.12.2020"

Grundlage bildet wieder: 62_Regelungssysteme/98_day_by_day_WS2021_SoSe21, siehe dort "Musterlösung zu Übung 2 vom 15.12.2020"

clear();

clc();

m = 1; //kg

g = 0.91; // m/s^2

l = 1; // m

h = l/2; // m

r = 0.1; // m

J = 0.25*m*r*r + (1/12)*m*l*l; // kg*m^2

xstart = 2.0;

xende = 3.0;

ystart = 0.0;

yende = 1.0;

schritte = 10;

err = ones ();

for v=1:5

//Fehler in Kombinationen berechnen:

c = 1;

xdivide = (xende-xstart)/schritte;

xschritte = xstart:xdivide:xende;

ydivide = (yende-ystart)/schritte;

yschritte = ystart:ydivide:yende;

for w = 1:size(xschritte,'c')

xmoment = xschritte(w);

r=1;

for u = 1:size(yschritte,'c')

ymoment = yschritte(u);

R = [xmoment ymoment];

function f = rechteSeite(t,y)

phi = y(1,1);

om = y(2,1);

f(1,1) = om;

FA = -R * [phi;om];

N = J + m*h*h*sin(phi)*sin(phi);

f(2,1) = (-m*h*h*om*om*sin(phi)*cos(phi) + h*m*sin(phi)*g + h*cos(phi)*FA )/N;

endfunction

t = linspace(0,20,3000);

y0 = [10.0*%pi/180,0.0]'; //Start in der Nähe der instabilen Ruhelage

t0 = 0;

y = ode(y0,t0,t,rechteSeite);

for i=1:3000

errPHI = y(1,i)*y(1,i);

errOM = y(2,i)*y(2,i);

end

errPHI = sqrt(errPHI);

errOM = sqrt(errOM);

err(r,c) = errPHI + errOM;

r=r+1;

end

c = c+1;

end

//kleinsten Fehler suchen und neue Start/Ende setzten:

[minimum,klein] = min(err);

xwert = klein(1,1);

ywert = klein(1,2);

if xwert == schritte+1 then

xstart = xschritte(xwert-1);

xende = xschritte(xwert);

elseif xwert == 1 then

xstart = xschritte(1);

xende = xschritte(xwert+1);

else

xstart = xschritte(xwert-1);

xende = xschritte(xwert+1);

end

if ywert == schritte+1 then

ystart = yschritte(ywert-1);

yende = yschritte(ywert);

elseif ywert == 1 then

ystart = yschritte(1);

yende = yschritte(ywert+1);

else

ystart = yschritte(ywert-1);

yende = yschritte(ywert+1);

end

end

R = [xschritte(xwert) yschritte(ywert)];

function f = rechteSeite1(t,y)

phi = y(1,1);

om = y(2,1);

f(1,1) = om;

FA = -R * [phi;om];

N = J + m*h*h*sin(phi)*sin(phi);

f(2,1) = (-m*h*h*om*om*sin(phi)*cos(phi) + h*m*sin(phi)*g + h*cos(phi)*FA )/N;

endfunction

t = linspace(0,20,3000);

y0 = [10.0*%pi/180,0.0]'; //Start in der Nähe der instabilen Ruhelage

t0 = 0;

y = ode(y0,t0,t,rechteSeite1);

subplot(1,2,1);

plot(t,y(1,:)',t,y(2,:)');

title("neu");

s

//ursprünglicher Code:

A = [ 0 , 1 ; m*g*h/J , 0 ];

B = [ 0 ; h/J ];

spec(A) //Eigenwerte der ursprünglichen Matrix ansehen

// ergibt:

// 2.3023837 + 0.i

// -2.3023837 + 0.i

// technisch stabil wählen, an vorhandenen Werten orientieren:

EW = [-2.3023837 + %i*2.3023837 , -2.3023837 - %i*2.3023837 ];

Ru = ppol(A,B,EW)

// ergibt (korrigiert 5.1. wg. verändertem B):

// 2.7299999 0.7904851

function f = rechteSeite2(t,y)

phi = y(1,1);

om = y(2,1);

f(1,1) = om;

FA = -Ru * [phi;om];

N = J + m*h*h*sin(phi)*sin(phi);

f(2,1) = (-m*h*h*om*om*sin(phi)*cos(phi) + h*m*sin(phi)*g + h*cos(phi)*FA )/N;

endfunction

t = linspace(0,20,3000);

y0 = [10.0*%pi/180,0.0]'; //Start in der Nähe der instabilen Ruhelage

t0 = 0;

y = ode(y0,t0,t,rechteSeite2);

subplot(1,2,2);

plot(t,y(1,:)',t,y(2,:)');

title("ursprünglich");

Code 0-13: Studentische Lösung.

Aufgabe 3 -- Vorstudie Evolutionäre Algorithmen

|

|

|

import java.util.Random;

Random zufall = new Random(System.currentTimeMillis());

public int[][] erzeugeZufallsmatrix(int zeilen, int spalten)

{

int[][] arr = new int[zeilen][spalten];

for(int i=0;i<arr.length;i++)

for(int k=0;k<arr[i].length;k++)

arr[i][k] = zufall.nextInt(2);

return arr;

}

public void showArray(int[][] arr)

{

println();

for(int i=0;i<arr.length;i++)

{

for(int k=0;k<arr[i].length;k++)

{

print(arr[i][k]+" ");

}

println();

}

}

public void drawArray(int[][] arr, float x, float y, float w)

{

float d = w/(float)arr.length;

noStroke();

for(int i=0;i<arr.length;i++)

{

for(int k=0;k<arr[i].length;k++)

{

if(arr[i][k]>0)

fill(0);

else

fill(255);

rect(x+(float)k*d,y+(float)i*d,w,w);

}

}

}

public void setup()

{

size(600,600);

frameRate(5);

int[][] x = erzeugeZufallsmatrix(8, 8);

showArray(x);

}

public void draw()

{

background(255);

int[][] x = erzeugeZufallsmatrix(16, 16);

drawArray(x, 0, 0, width);

}

Code 0-14: Hilfsprogramm.

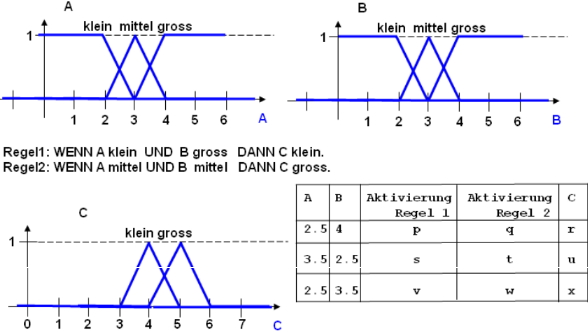

Aufgabe 4 -- Verifizierung der FuzzySystem-Software FuzzySystem003

|

1. Eingangsfuzzyset: 3 Fuzzygrößen Breite: 2.0 2. Eingangsfuzzyset: 3 Fuzzygrößen Breite: 2.0 Ausgangsfuzzyset: 3 Fuzzygrößen Breite: 4.0 Regelmatrix: 0 1 2 1 2 0 2 0 1

Code 0-15: Zu erzeugendes Fuzzy-System

|

in1=1 in2=0 in1=1 in2=1 in1=0.5 in2=0.5 in1=0.75 in2=1.0

Code 0-16: Stichproben.

|

Aufgabe 5 -- Fuzzy-Regler für das invertierende Pendel

|

Die Ergenisse dieser Aufgaben werden im nachgang diskutiert werden und dann umgesetzt.

SRT am Montag den 08.12.2025 -- Fortsetzung OOP / Einachser Simulation / Optimierung / Fuzzy-Regler

Themen

|

1. OOP mit Java

|

Die Main-Klasse bei Java -- Untersuchung eines regulären Java-Anwendungsprogramms

36_Java

36_Java

36_Java/01_GettingStarted -- Siehe Code 0-1.

36_Java/01_GettingStarted -- Siehe Code 0-1.

java_konsolen_projekt.zip -- Java-Anwendung in Terminal kompilieren und starten.

java_konsolen_projekt.zip -- Java-Anwendung in Terminal kompilieren und starten.

|

Hallo001.zip -- Exportierter Sketch.

Hallo001.zip -- Exportierter Sketch.

Vererbung mit Java

Hallo002.zip -- Vektor als innere Klasse.

Hallo002.zip -- Vektor als innere Klasse.

Hallo003.zip -- Nebenläufiger Prozess mittels Schnittstelle (interface)

Hallo003.zip -- Nebenläufiger Prozess mittels Schnittstelle (interface)

|

Das Singleton-Pattern und seine Realisierung als statische Klasse in Java und in C++ bei der Mikrocontroller-Programmierung

40_Mikrocontroller/08_OOP/03_Statisch -- Statische Methoden mit C++ bei der Mikrocontroller-Programmierung.

40_Mikrocontroller/08_OOP/03_Statisch -- Statische Methoden mit C++ bei der Mikrocontroller-Programmierung.

jar und javadoc

Das Erzeugen und Einbinden von Java-Bibliotheken (.jar-Files), aber auch die automatische Erstellung von Dokumentationen mit Hilfe von javadoc wird beispielsweise in der Entwicklungsumgebung bluej direkt unterstützt, siehe beispielsweise:

93_Android_Proc/02_Eigene_Library

93_Android_Proc/02_Eigene_Library

93_Android_Proc/03_Crossplattform

93_Android_Proc/03_Crossplattform

2. Besprechung zu Aufgabe 4 -- Verifizierung der FuzzySystem-Software FuzzySystem003

|

p= 0.5

q= 0.0

r= 4.0

s= 0.0

t= 0.5

u= 5.0

v= 0.5

w= 0.5

x= 4.5

Code 0-17: Musterlösung für die geforderten Werte.

|

FuzzySystem004.zip -- Musterlösung.

FuzzySystem004.zip -- Musterlösung.

public void setup()

{

double[] OFFSETS = {3.0,3.0,4.5};

double[] breiten = {2.0,2.0,3.0};

int[] anzahlFuzzyGroessen = {3,3,2};

int[][] regeln = {

{-1,-1, 0}, // -1 => fehlende Regel!

{-1, 1,-1},

{-1,-1,-1}

};

//FuzzySystem(double[] OFFSETS, double[] breiten, int[] anzahlFuzzyGroessen, int[][] regeln)

FuzzySystem fs = new FuzzySystem(OFFSETS,breiten,anzahlFuzzyGroessen,regeln);

println("p="+fs.berechneAktivierung(new double[] {2.5,4.0}, 0, 2));

println("q="+fs.berechneAktivierung(new double[] {2.5,4.0}, 1, 1));

println("r="+fs.berechneAusgang(new double[] {2.5,4.0}));

println("s="+fs.berechneAktivierung(new double[] {3.5,2.5}, 0, 2));

println("t="+fs.berechneAktivierung(new double[] {3.5,2.5}, 1, 1));

println("u="+fs.berechneAusgang(new double[] {3.5,2.5}));

println("v="+fs.berechneAktivierung(new double[] {2.5,3.5}, 0, 2));

println("w="+fs.berechneAktivierung(new double[] {2.5,3.5}, 1, 1));

println("x="+fs.berechneAusgang(new double[] {2.5,3.5}));

}

Code 0-18: setup-Methode der Musterlösung.

SRT am Montag den 09.12.2025 -- Fortsetzung OOP / Einachser Simulation / Optimierung / Fuzzy-Regler

Themen

|

1. Implmementierung eines Fuzzy-Reglers für den Einachser

2. Optimierung des Fuzzy-Reglers für den Einachser

Simulator013_Fuzzy.zip -- Musterlösung.

Simulator013_Fuzzy.zip -- Musterlösung.

Ersetzt werden musste:

|

Das vorbereitete Fuzzy-System wird Teil des Reglers.

public class FuzzyRegler implements iRegler

{

double FMAX = 0.0;

FuzzySystem fs;

public FuzzyRegler()

{

//FuzzySystem(double[] breiten, int[] anzahlFuzzyGroessen, int[][] regeln)

double[] breiten = {1.0,1.0,1.0};

int[] anzahlFuzzyGroessen = {5,5,5};

// -- - 0 + ++

// 0 1 2 3 4

int[][] regeln = {

{ 4, 4, 3,-1,-1},

{ 4, 3, 3,-1,-1},

{-1, 3, 2, 1,-1},

{-1,-1, 1, 1, 0},

{-1,-1, 1, 0, 0}

};

fs = new FuzzySystem(breiten, anzahlFuzzyGroessen, regeln);

}

public double berechneStellgroesseU(double[] y)

{

double phi = y[0];

double om = y[1];

//double FA = -R[0]*phi - R[1]*om;

double FA = fs.berechneAusgang(y);

if(FA<FMAX)

{

FMAX=FA;

//println("FA="+FA);

}

if(FA>0.4) FA=0.4;

if(FA<-0.4) FA=-0.4;

return FA;

}

public void setParameter(double[] param)

{

fs.setzeBreiten(param);

}

}

Code 0-19: Implementierung des Fuzzy-Reglers.

public class FehlerfunktionFuzzyregler implements iFehlerfunktion

{

Simulator simulator;

iRegler regler;

double[][] yt; //letzte Zeile: t Verlauf

double dt;

public FehlerfunktionFuzzyregler()

{

regler = new FuzzyRegler();

simulator = new Simulator(new RungeKuttaIntegrator(),new Einachser(regler));

dt = 20.0/3000.0; // 20 Sekunden, 3000 Schritte

yt=simulator.exec(dt, 3000, 0.0, new double[] {10.0*Math.PI/180,0.0});

}

public double berechneFehler(double[] param)

{

regler.setParameter(param);

yt=simulator.exec(dt, 3000, 0.0, new double[] {10.0*Math.PI/180,0.0});

double errPHI = 0.0;

double errOM = 0.0;

for(int i=0;i<yt[0].length;i++)

errPHI+=yt[0][i]*yt[0][i];

errPHI = Math.sqrt(errPHI);

for(int i=0;i<yt[1].length;i++)

errOM+=yt[1][i]*yt[1][i];

errOM = Math.sqrt(errOM);

return errPHI + errOM;

}

}

Code 0-20: Implementierung der Fehlerfunktion.

3. Fehlerfunktion für das Rorschachproblem

4. Evolutionärer Optimierer für das Rorschachproblem

ÜBUNG

R002_Fehlerfunktion.zip -- Teillösung

R002_Fehlerfunktion.zip -- Teillösung

Erweitern und verbessern Sie die Teillösung:

|

R004_Mutation_Zusammenhang.zip -- Lösung aus verschiedenen studentischen Lösungen kombiniert.

R004_Mutation_Zusammenhang.zip -- Lösung aus verschiedenen studentischen Lösungen kombiniert.

Themen Probe-E-Test morgen (16.12.2025)

|

...dazu kommt in der Klausur noch:

|

SRT am Dienstag den 15.12.2025

Themen

|

1. Proboe-E-Test

2. Wiederholung Zustandsregler

62_Regelungssysteme/08_Polvorgabe

62_Regelungssysteme/08_Polvorgabe

62_Regelungssysteme/12_Adaptiv/06_Zustandsregler

62_Regelungssysteme/12_Adaptiv/06_Zustandsregler

3. Zustandsregler mit Beobachter

62_Regelungssysteme/09_Beobachter

62_Regelungssysteme/09_Beobachter

62_Regelungssysteme/12_Adaptiv/07_Beobachter

62_Regelungssysteme/12_Adaptiv/07_Beobachter

4. Koordinatentransformation für zustandsregler, die nicht auf Null ausregeln sollen

62_Regelungssysteme/08_Polvorgabe

62_Regelungssysteme/08_Polvorgabe