Projektstudium im Wintersemester 2025/26

(EN google-translate)

(PL google-translate)

- Studierendengruppen: 5-3-MT

|

- Hier bei "day by day" werden chronologisch im Verlauf des Semesters die behandelten Inhalte vermerkt.

- Meistens werden Links innerhalb von kramann.info angegeben, wo der jeweils behandelte Stoff dargestellt wird.

- Zur Orientierung finden Sie auf kramann.info auch noch das "day by day" der gleichen Lehrveranstaltung vom vorangehenden Jahr.

- Die Prüfung in diesem Fach ist Semester begleitend und besteht in der Präsentation einer Projektarbeit am Ende der Vorlesungszeit.

|

Projektstudium Montag, 17.11.2025

Themen

- Organisatorisches

- Vorstellung möglicher Projektthemen

- Projekt Museumsroboter

- Vorlesung OOP

- Gruppenbildung und Themenwahl

- Start der Projektgruppen

- GETROFFENE VEREINBARUNGEN

|

1. Organisatorisches -- Idee zur zeitlichen Organisation der Fächer "Projektstudium" und "Simulations- und Regelungstechnik"

MONTAG

10:15-11:45 Vorlesung, Thema OOP (gehört zu Simulations- und Regelungstechnik, Grundlagen sowohl für das Projektstudium als auch für Simulations- und Regelungstechnik)

12:15-15:15 Projektstudium und Konsultationen

DIENSTAG

8:30-10 Kernvorlesung Simulations- und Regelungstechnik

10-11:30 erster Übungsblock

12:15-13:45 zweiter Übungsblock

MITTWOCH

10:30-13:30 Projektstudium und Konsultationen (erste zwei Stunden überlappen sich mit der Projektarbeit eines Masterkurses)

Code 0-1: Idee zur zeitlichen Organisation der Fächer "Projektstudium" und "Simulations- und Regelungstechnik"

2. Vorstellung möglicher Projektthemen

- Es gibt einige Themen, die in der Vergangenheit eine Rolle gespielt haben, diese könnten in Ein-Personen-Projekten fortgeführt werden.

- Es soll ein Angebot zu einem Mehr-Personen-Projekt geben, bei dem alle gemeinsam an einer Sache arbeiten, sich aber im Verlauf der Arbeit jeweils auf ein besonderes Thema spezialisieren, Arbeitstitel ist "Museumsroboter"

|

3. Projekt Museumsroboter

Ein historisches Beispiel

- Im Museum für Kommunikation in Berlin gab es im Atrium dort vor vielen Jahren (2000er) eine Gruppe an drei Robotern, die die Aufgabe hatten, sich um die Besucher*Innen zu kümmern.

- Mit der damaligen Technik war die Aufgabenteilung der drei Roboter sehr klar festgelegt und der tatsächliche Nutzen recht begrenzt.

- Siehe beispielsweise:

|

http://www.seins-form.de/work/projekte/roboter/

http://www.seins-form.de/work/projekte/roboter/

https://www.youtube.com/watch?v=RR1yTaHp2g4

https://www.youtube.com/watch?v=RR1yTaHp2g4

Die drei Roboter hatten klare Aufgaben:

- Spielen, mit einem Gymnastikball

- Historische Darstellung des Museums

- Leute geleiten / herumführen

|

Das Design orientierte sich an der jeweiligen Aufgabe.

"Spielen" -- der "Mach was"-Roboter

"Spielen" -- der "Mach was"-Roboter

Aktuelles überarbeitetes Konzept: https://www.mfk-berlin.de/

Aktuelles überarbeitetes Konzept: https://www.mfk-berlin.de/

Aufbau eines Roboter-THB-Guides unter Verwendung eines lokalen großen Sprachmodells als verteiltes System

- Bei Projekten tritt häufig das Problem der überbordenden Komplexität auf:

- Dinge werden mit der Zeit so komplex, dass sie von den Projektverantwortlichen nicht mehr bewältigt werden können.

- Oder es gibt einen Generationenwechsel bei den Projektverantwortlichen und die nachfolgende Generation kommt mit der zuvor geleisteten Arbeit nicht zurecht.

|

- Grundsätzlich lässt sich Komplexität durch Modularisierung und Hierarchisierung verringern.

- Jedoch erfordert dies eine klare Definition, wie die Module miteinander interagieren sollen.

- Es müssen deshalb klare Kommunikationsschnittstellen definiert werden.

|

Idee für ein Grundkonzept: Die Module kommunizieren über WiFi unter Ausnutzung von Websockets, oder UDP oder des MQTT Protokolls

https://de.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol

https://de.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol

https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT

https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT

https://blog.doubleslash.de/software-technologien/mqtt-fuer-dummies/

https://blog.doubleslash.de/software-technologien/mqtt-fuer-dummies/

Hinweise zu Internetprogrammierung

Hinweise zu Internetprogrammierung

Vorteil von Modulen, die über WiFi miteinander kommunizieren:

- Erleichtert die Arbeitsteilung im Projekt

- Teilergebnisse können auch in anderen Zusammenhängen getestet und verwendet werden

- Module können leicht durch Nachfolgemodule ersetzt werden

- Das Gesamtkonzept lässt sich leichter verändern und weiterentwickeln

|

Lokales Large Language Model (LLM)

Auf der Grundlage des nachfolgenden kostenfreien und quelloffenen Projektes ist es sehr leicht geworden,

ein LLM lokal zu installieren:

WIE ES GEHT: https://www.linux-community.de/ausgaben/linuxuser/2024/09/ki-chatbots-lokal-ohne-cloudanbindung-nutzen/

WIE ES GEHT: https://www.linux-community.de/ausgaben/linuxuser/2024/09/ki-chatbots-lokal-ohne-cloudanbindung-nutzen/

INSTALLER: https://www.nomic.ai/gpt4all

INSTALLER: https://www.nomic.ai/gpt4all

https://de.wikipedia.org/wiki/Large_Language_Model

https://de.wikipedia.org/wiki/Large_Language_Model

Roboter-THB-Guide rund um ein LLM

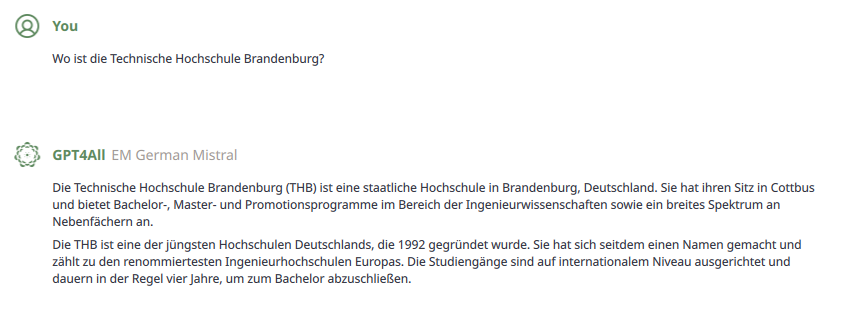

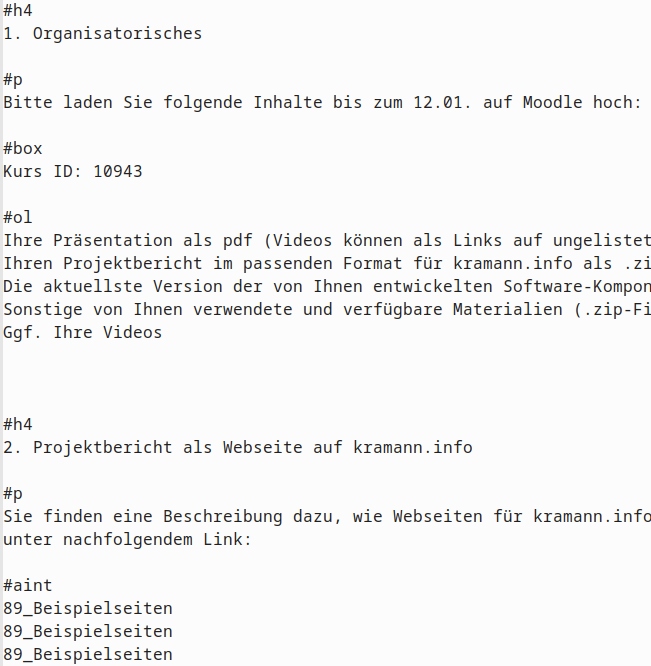

Ein Test mit gpt4all unter Verwendung des deutschen Sprachmodells "Mistral":

Bild 0-1: Ein Test mit gpt4all unter Verwendung des deutschen Sprachmodells "Mistral".

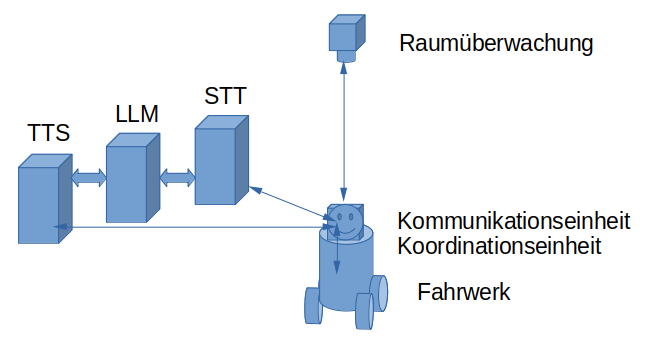

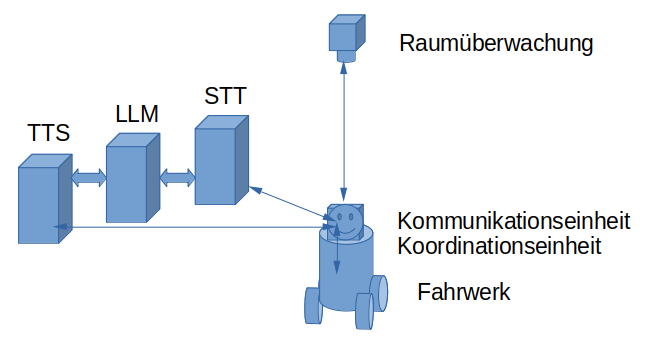

Folgende Komponenten liegen nahe zu besitzen:

- Sprachmodell

- TTS (Text to Speech)

- STT (Speech to text)

- Fahrwerk

- Kommunikationseinheit (Tablet?)

- Raumüberwachung und Telemetrie

- Koordinationseinheit bei der alle Fäden zusammenlaufen

|

Bild 0-2: Komponenten und ihre Vernetzung beim THB-Guide.

Fragen

- Kann das LLM mittels eines Chats Infos über die THB lernen und kann dieser Chat dann beliebig fortgesetzt werden?

- Wie kann mit fehlerhaften Texten aus dem STT Modul umgegangen werden?

- Gibt es eine freie lokale Version eines STT?

- Findet sich zu jeder Plattform eine Library für WiFi und beispielsweise MTTY?

- Welches WiFi Protokoll macht am meisten Sinn (Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen / Aufwand / Effizienz)?

- Schwarm oder Monolith? (vergl. weiter unten)

- Was läuft auf dem Roboter, was auf externen Systemen? (Frage der Informationsmenge, die über die Schnittstellen läuft, je nach Wahl, wo man schneidet)

- Was könnte leicht umgesetzt werden, was wäre zu aufwändig, was wäre lohnenswert im Hinblick auf spätere Entwicklungen?

|

Frühere Konzeptstudie im Vergleich:

THB-Robot: https://youtu.be/0B8kjcCu4zk

THB-Robot: https://youtu.be/0B8kjcCu4zk

Bild 0-3: THB-Robot.

Warum einen einzelnen Roboter verwenden, wenn man flexibler mit einem Schwarm ist?

Schwarm statt einzelner Roboter: https://youtu.be/YS-1RRLGtgQ

Schwarm statt einzelner Roboter: https://youtu.be/YS-1RRLGtgQ

siehe auch: 05_esp32AV/30_esp32swarm

siehe auch: 05_esp32AV/30_esp32swarm

Variante mit induktiver Ladevorrichtung: https://youtu.be/60fEn0f_MnM

Variante mit induktiver Ladevorrichtung: https://youtu.be/60fEn0f_MnM

siehe auch: 83_AV/03_Umsetzung/05_TURTLE

siehe auch: 83_AV/03_Umsetzung/05_TURTLE

Thunfischschwarm aus "Findet Nemo": https://www.youtube.com/watch?v=gArrbrjUlnA

Thunfischschwarm aus "Findet Nemo": https://www.youtube.com/watch?v=gArrbrjUlnA

Warum einen Roboter bauen, wenn Besucher*Innen ebensogut die Funktionalität als Smartwatch mit sich tragen können?

Steuerung einer Smarthome-Lampe per Smartwatch über UDP https://youtu.be/KKv1UixNgjY

Steuerung einer Smarthome-Lampe per Smartwatch über UDP https://youtu.be/KKv1UixNgjY

siehe auch: 06_TWATCH

siehe auch: 06_TWATCH

ähnliche Ansteuerung, aber Verwendung eines Arduino nano 33 IoT: https://youtu.be/22C3ua4X7wA

ähnliche Ansteuerung, aber Verwendung eines Arduino nano 33 IoT: https://youtu.be/22C3ua4X7wA

Erstsemesterprojekt Staubsaugroboter: https://youtu.be/wX4kJfI7e8A

Erstsemesterprojekt Staubsaugroboter: https://youtu.be/wX4kJfI7e8A

siehe auch: 83_AV/07_Saugroboter

siehe auch: 83_AV/07_Saugroboter

Linienverfolgung mit esp32 mit Videostream per WiFi: https://youtu.be/N0bxvH8GV-A

Linienverfolgung mit esp32 mit Videostream per WiFi: https://youtu.be/N0bxvH8GV-A

Verwendung einer GPU: 84_Jetson

Verwendung einer GPU: 84_Jetson

4. Vorlesung OOP

- Es handelt sich um eine ergänzende Veranstaltung, um notwendige Grundlagen zu vermitteln.

- Unterthemen sind: Internetprogrammierung, Programmierung von Android Devices, aber vor allem auch Objekt Orientierte Programmierung.

- Bei Simulations- und Regelungstechnik werden Fertigkeiten in der Programmierung gebraucht, um Simulationen zu visualisieren, optimieren, oder besondere Systeme, wie Fuzzy-Regler, zu implementieren.

|

Präsentation zu TTS auf der Basis Android-Processing

siehe auch: 94_VSI/03_TTS

siehe auch: 94_VSI/03_TTS

https://android.processing.org/

https://android.processing.org/

36_Java

36_Java

78_Processing

78_Processing

79_Deep_Learning

79_Deep_Learning

5. Gruppenbildung und Themenwahl

6. Start der Projektgruppen

7. GETROFFENE VEREINBARUNGEN

- Es gibt eine "Kart-Gruppe" und eine "Roboter Guide-Gruppe"

|

BEIDE GRUPPEN...

- ...bereiten für Montag den 24.11. ein Projektangebot vor,

- ...sehen eine WiFi-Schnittstelle, voraussichtlich mit UDP Protokoll für ihre Systeme vor,

- ...setzen ihre Software, sofern neu, objektorientiert um,

- ...präsentieren am letzten Unterrichtstag ihr System und geben dazu einen Bericht ab,

- ...nehmen eine Differenzierung der Aufgaben vor, für die die Mitglieder verantwortlich sind, was sich dann in der Präsentation und den Berichtsteilen abbildet,

|

AUFGABENTEILE der Kart-Gruppe, KLEINES FAHRZEUG (vorläufig / unvollständig)

- Programmeirung eines elektrischen Differentials

- WiFi basierte Fernsteuerung samt Übertragung aller Sensordaten

- Aufzeichnung der Sensordaten und exemplarische Analyse mittels Laptop

- Rudimentäre Programmierung eines Fahrmanövers (Einparken?), geregelt von der WiFi Gegenstelle (Mobile Device oder Laptop)

|

AUFGABENTEILE der Kart-Gruppe, GROSSES FAHRZEUG (vorläufig / unvollständig)

- Entwurf und 3D-Druck fehlender Komponenten

- Konsolidierung des CAN-Bus-Systems

- Fertigstellung der Verbindung zwischen Gaspedal und Antrieb (Fehlende Sensoren ergänzen)

|

AUFGABENTEILE der Roboter Guide-Gruppe (vorläufig / unvollständig)

- Recherche zu möglichen Fahrplattformen und Bau / Anpassung / Kauf

- Implementierung des LLM und Bereitstellung einer Web-Schnittstelle

- Implementierung eines TTS Moduls (beispielsweise Android-Processing)

- Implementierung eines STT Moduls und Bereitstellung einer Web-Schnittstelle

- Entwurf einer generellen Kontrolleinheit / Gesamtkonzept (Was kann das System am Ende?)

- Bereitstellung einer Web-Schnittstelle im Hauptsystem

- Entwicklung der Kommunikationseinheit

- Konzept und Entwicklung der Navigation

|

Projektstudium Montag, 24.11.2025

Themen

- Organisatorisches

- Vorlesung OOP von SRT, siehe dort day by day.

- Übung zur Vorlesung OOP von SRT

- Projektangebot Gruppe "Roboter Guide"

- Projektangebot Gruppe "Kart"

- Start der Projektarbeit in beiden Gruppen

|

1. Organisatorisches

- Klärung zur Handhabung der Karts: Fahrverbot!

- Besonderheiten bei der zeitlichen Planung in der aktuellen Woche

|

2. Vorlesung OOP von SRT, siehe dort day by day.

siehe: kramann.info/03_WS2025_26/04_SRT_day_by_day

siehe: kramann.info/03_WS2025_26/04_SRT_day_by_day

3. Übung zur Vorlesung OOP von SRT

siehe: kramann.info/03_WS2025_26/04_SRT_day_by_day

siehe: kramann.info/03_WS2025_26/04_SRT_day_by_day

4. Projektangebot Gruppe "Roboter Guide"

5. Projektangebot Gruppe "Kart"

6. Start der Projektarbeit in beiden Gruppen

Projektstudium Montag, 08.12.2025

Verwendung von gpt4all mit Processing

- gpt4all starten

- Modell "Phi-3 Mini Instruct" installieren

- Settings ... Enable Local API Server setzen

- Processing: Library "HTTP Requests for Processing" installieren

- Nachfolgendes Beispiel in Processing starten:

|

GPT4ALL_001.zip -- Testweise einfache Anfrage über HTTP bei gpt4all als Processing-Sketch.

GPT4ALL_001.zip -- Testweise einfache Anfrage über HTTP bei gpt4all als Processing-Sketch.

'{

"model": "Phi-3 Mini Instruct",

"messages": [{"role":"user","content":"hi, who are you?"}],

"max_tokens": 2048,

"temperature": 0.7

}'

Code 0-2: Anfrage im JSON Format.

Reponse Content:{"choices":[{"finish_reason":"stop","index":0,"logprobs":null,"message":{"content": ////

" Hello! I'm an AI digital assistant designed to provide information, answer questions, ////

and assist with various tasks. How can I help you today?","role":"assistant"},"references":null}], ////

"created":1765194858,"id":"placeholder","model":"Phi-3 Mini Instruct","object":"chat.completion", ////

"usage":{"completion_tokens":31,"prompt_tokens":11,"total_tokens":42}}

Reponse Content-Length Header: 436

Code 0-3: Antwort von gpt4all

Quelle für ein JSON-Beispiel mit Processing: https://stackoverflow.com/questions/32382005/how-could-i-do-the-same-with-processing-that-this-curl-command-does

Quelle für ein JSON-Beispiel mit Processing: https://stackoverflow.com/questions/32382005/how-could-i-do-the-same-with-processing-that-this-curl-command-does

GPT4ALL_002.zip -- wie oben, aber Verwendung des deutschen LLM "EM German Mistral".

GPT4ALL_002.zip -- wie oben, aber Verwendung des deutschen LLM "EM German Mistral".

TTS001_2025.zip -- TTS mit Processing (tts library muss installiert sein)

TTS001_2025.zip -- TTS mit Processing (tts library muss installiert sein)

Vergleiche: https://stackoverflow.com/questions/53008424/how-to-fix-error-cannot-be-cast-to-com-sun-speech-freetts-voicedirectory

Vergleiche: https://stackoverflow.com/questions/53008424/how-to-fix-error-cannot-be-cast-to-com-sun-speech-freetts-voicedirectory

Projektstudium Montag, 15.12.2025 -- Praktische Einführung zur Verwendung von WiFi mit UDP

Themen

- Hinweise zu Internetprogrammierung

- Einrichtung eines Hotspots bei einem Android Device

- Einrichtung eines Hotspots bei einem einfachen Router

- Einrichten eines Hotspots bei einem Laptop unter Linux Xubuntu

- Datenübertragung mittels UDP zwischen zwei Processing-Programmen

- Datenübertragung mittels UDP bei einem Arduino-Mirkocontroller am Beispiel des Arduino NANO 33 IoT

- Datenübertragung mittels UDP bei einem Android-Device

- Datenübertragung mittels UDP bei einem ESP32 Mikrocontroller

|

1. Hinweise zu Internetprogrammierung

67_Echtzeitsysteme/09_Internetprogrammierung

67_Echtzeitsysteme/09_Internetprogrammierung

67_Echtzeitsysteme/09_Internetprogrammierung/04_Java

67_Echtzeitsysteme/09_Internetprogrammierung/04_Java

2. Einrichtung eines Hotspots bei einem Android Device

05_esp32AV/01_Bauanleitung/01_Elektronik_und_Software/03_Videostream -- siehe Hotspot einrichten und starten und Bild 0-1

05_esp32AV/01_Bauanleitung/01_Elektronik_und_Software/03_Videostream -- siehe Hotspot einrichten und starten und Bild 0-1

3. Einrichtung eines Hotspots bei einem einfachen Router

05_esp32AV/01_Bauanleitung/03_FAQs -- siehe unten bei "#9 Wie sollte ein W-LAN-Router für das esp32AV eingerichtet werden?"

05_esp32AV/01_Bauanleitung/03_FAQs -- siehe unten bei "#9 Wie sollte ein W-LAN-Router für das esp32AV eingerichtet werden?"

4. Einrichten eines Hotspots bei einem Laptop unter Linux Xubuntu

08_Archiv/06_Ing/01_Bauplan/04_Hotspot

08_Archiv/06_Ing/01_Bauplan/04_Hotspot

5. Datenübertragung mittels UDP zwischen zwei Processing-Programmen

- Nach Installieren der UDP-Library für Processing (Sketch...Library importieren) und Neustart von Processing, siehe in Processing:

- Datei...Beispiele...Contributed Libraries...UDP...udp

|

- Kopieren des Beispiels ins Sketchbook unter anderem Namen

- Testen und Analysieren

- Aufteilen in zwei getrennte Programme

- weiter unten: eines kommt auf einen Arduino.

|

6. Datenübertragung mittels UDP bei einem Arduino-Mirkocontroller am Beispiel des Arduino NANO 33 IoT

96_Arduino/30_Arduino_33_nano_IoT --- ganz ganz unten: "UPDATE 1 IMU Datenaustausch"

96_Arduino/30_Arduino_33_nano_IoT --- ganz ganz unten: "UPDATE 1 IMU Datenaustausch"

- Laden Sie Arduino Part: WiFi_IMU_Ardu001b.zip und Processing Part: WiFi_IMU_Proc001b.zip herunter.

- Gemeinsam: Testen, Analysieren und Variieren der beiden Programme.

|

7. Datenübertragung mittels UDP bei einem Android-Device

- Verwendung der KETAI Library um Beschleunigungswerte auszulesen.

- Kombination mit dem UDP-Beispiel für Processing weiter oben.

- WICHTIG: Sketchpermission INTERNET setzen!

|

8. Datenübertragung mittels UDP bei einem ESP32 Mikrocontroller

06_TWATCH/04_Simplified_Commands -- siehe WiFi.

06_TWATCH/04_Simplified_Commands -- siehe WiFi.

Im Unterricht entstandene Processing-Projekte

UDP001_lokal.zip

UDP001_lokal.zip

UDP002empfangen.zip

UDP002empfangen.zip

UDP002senden.zip

UDP002senden.zip

UDP002sendenANDROID.zip -- Processing-Projekt für ein Android Device

UDP002sendenANDROID.zip -- Processing-Projekt für ein Android Device

Zahlen als Zeichenkette senden und beim Empfänger zurück wandeln:

UDP003senden.zip

UDP003senden.zip

UDP003empfangen.zip

UDP003empfangen.zip

Projektstudium Montag, 05.01.2026

Themen

- Organisatorisches

- Projektbericht als Webseite auf kramann.info

|

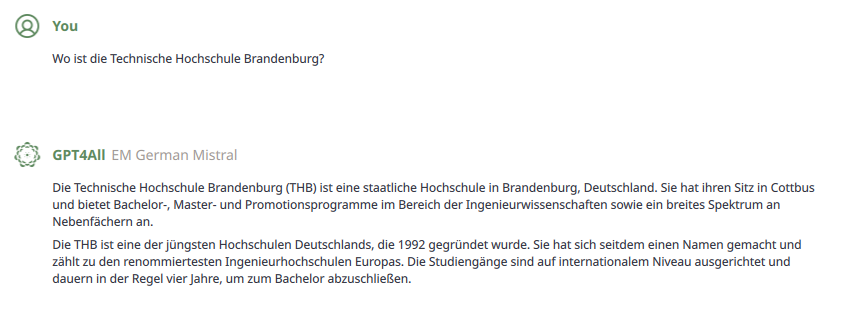

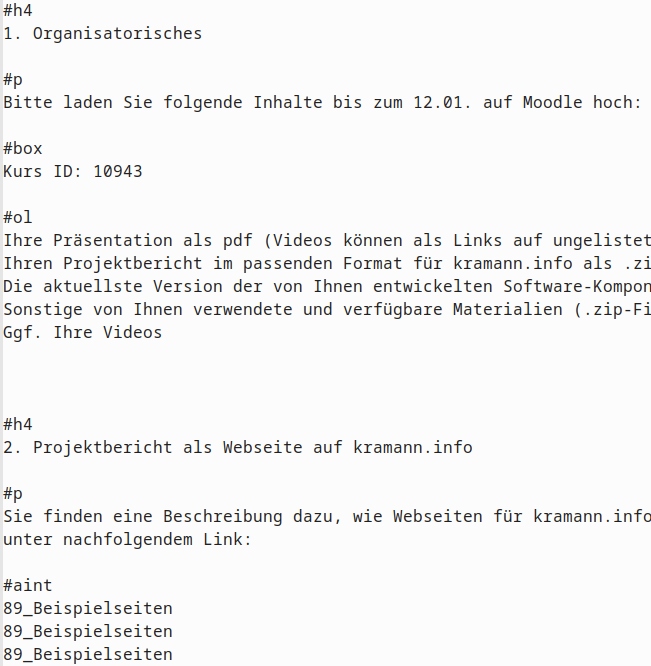

1. Organisatorisches

Bitte laden Sie folgende Inhalte bis zum 12.01. auf Moodle hoch:

Kurs ID: 10943

- Ihre Präsentation als pdf (Videos können als Links auf ungelistete youtube-Videos eingefügt werden)

- Ihren Projektbericht im passenden Format für kramann.info als .zip-File (vergl. weiter unten)

- Die aktuellste Version der von Ihnen entwickelten Software-Komponenten (.zip-File)

- Sonstige von Ihnen verwendete und verfügbare Materialien (.zip-File mit Datenblättern, Wissenschaftlichen Artikeln usw.)

- Ggf. Ihre Videos

|

2. Projektbericht als Webseite auf kramann.info

Sie finden eine Beschreibung dazu, wie Webseiten für kramann.info erstellt werden sollten

unter nachfolgendem Link:

89_Beispielseiten

89_Beispielseiten

Sie finden lokal auf den Linux-PCs ein älteres Abbild von kramann.info, an dem Sie sich orientieren können:

- Start mit "start XAMPP" auf Desktop

- Files zu finden unterhalb von: /mnt-system/htdocs

- Statt eines pdfs können Sie zur Präsentation auch die erstellten Webseiten verwenden:

|

Durch Drücken des Knopfes "slide" oben rechts werden Fließtexte (#p) temporär verborgen.

So sehen die obigen Angaben im "Kurzschrift-Format" folgendermaßen aus:

Bild 0-4: Obigen Angaben im "Kurzschrift-Format".

- kramann.info arbeitet mit Serverseitigen Skripten in der Sprache php

- Die HTML-Seite wird aus der index.php Seite generiert.

- Die index.php Seite liest den Inhalt der inhalt.inc Seite ein und generiert daraus HTML

- inhalt.inc Dateien sind im proprietären "Kurzschrift-Format" zu schreiben.

- Kurzschrift ist zeilenorientiert und die verfügbaren Elemente entsprechen weitestgehend denen, die in HTML verfügbaren Tags.

- Die Navigation wird automatisch aus der Ordnerstruktur und den Prefixen mit den Kapitelnummern 01_ 02_ 03_ usw. generiert:

|

77_Mein_Bericht

01_Zusammenfassung

02_Einleitung

02_Hauptteil

03_Fazit

Code 0-4: Ordnerstruktur

Wählen Sie spezifische Namen, keine allgemeinen! Beispielsweise 02_Technikstand_LLMs statt 02_Einleitung

Ergänzend sei hier die Struktur für die day_by_day-Seiten ergänzt:

03_WS2025_26.zip

03_WS2025_26.zip

67_Echtzeitsysteme/09_Internetprogrammierung/02_PHP_Programmierung

67_Echtzeitsysteme/09_Internetprogrammierung/02_PHP_Programmierung

67_Echtzeitsysteme/09_Internetprogrammierung/03_PHP_OOP

67_Echtzeitsysteme/09_Internetprogrammierung/03_PHP_OOP

Hinweise zu Internetprogrammierung

Hinweise zu Internetprogrammierung

siehe auch: 05_esp32AV/30_esp32swarm

siehe auch: 05_esp32AV/30_esp32swarm

siehe auch: 83_AV/03_Umsetzung/05_TURTLE

siehe auch: 83_AV/03_Umsetzung/05_TURTLE

siehe auch: 06_TWATCH

siehe auch: 06_TWATCH

siehe auch: 83_AV/07_Saugroboter

siehe auch: 83_AV/07_Saugroboter

Verwendung einer GPU: 84_Jetson

Verwendung einer GPU: 84_Jetson

siehe auch: 94_VSI/03_TTS

siehe auch: 94_VSI/03_TTS

36_Java

36_Java

78_Processing

78_Processing

79_Deep_Learning

79_Deep_Learning

siehe: kramann.info/03_WS2025_26/04_SRT_day_by_day

siehe: kramann.info/03_WS2025_26/04_SRT_day_by_day

siehe: kramann.info/03_WS2025_26/04_SRT_day_by_day

siehe: kramann.info/03_WS2025_26/04_SRT_day_by_day

GPT4ALL_001.zip -- Testweise einfache Anfrage über HTTP bei gpt4all als Processing-Sketch.

GPT4ALL_001.zip -- Testweise einfache Anfrage über HTTP bei gpt4all als Processing-Sketch.

GPT4ALL_002.zip -- wie oben, aber Verwendung des deutschen LLM "EM German Mistral".

GPT4ALL_002.zip -- wie oben, aber Verwendung des deutschen LLM "EM German Mistral".

TTS001_2025.zip -- TTS mit Processing (tts library muss installiert sein)

TTS001_2025.zip -- TTS mit Processing (tts library muss installiert sein)

67_Echtzeitsysteme/09_Internetprogrammierung

67_Echtzeitsysteme/09_Internetprogrammierung

67_Echtzeitsysteme/09_Internetprogrammierung/04_Java

67_Echtzeitsysteme/09_Internetprogrammierung/04_Java

05_esp32AV/01_Bauanleitung/01_Elektronik_und_Software/03_Videostream -- siehe Hotspot einrichten und starten und Bild 0-1

05_esp32AV/01_Bauanleitung/01_Elektronik_und_Software/03_Videostream -- siehe Hotspot einrichten und starten und Bild 0-1

05_esp32AV/01_Bauanleitung/03_FAQs -- siehe unten bei "#9 Wie sollte ein W-LAN-Router für das esp32AV eingerichtet werden?"

05_esp32AV/01_Bauanleitung/03_FAQs -- siehe unten bei "#9 Wie sollte ein W-LAN-Router für das esp32AV eingerichtet werden?"

08_Archiv/06_Ing/01_Bauplan/04_Hotspot

08_Archiv/06_Ing/01_Bauplan/04_Hotspot

96_Arduino/30_Arduino_33_nano_IoT --- ganz ganz unten: "UPDATE 1 IMU Datenaustausch"

96_Arduino/30_Arduino_33_nano_IoT --- ganz ganz unten: "UPDATE 1 IMU Datenaustausch"

06_TWATCH/04_Simplified_Commands -- siehe WiFi.

06_TWATCH/04_Simplified_Commands -- siehe WiFi.

UDP001_lokal.zip

UDP001_lokal.zip

UDP002empfangen.zip

UDP002empfangen.zip

UDP002senden.zip

UDP002senden.zip

UDP002sendenANDROID.zip -- Processing-Projekt für ein Android Device

UDP002sendenANDROID.zip -- Processing-Projekt für ein Android Device

UDP003senden.zip

UDP003senden.zip

UDP003empfangen.zip

UDP003empfangen.zip

89_Beispielseiten

89_Beispielseiten

03_WS2025_26.zip

03_WS2025_26.zip

67_Echtzeitsysteme/09_Internetprogrammierung/02_PHP_Programmierung

67_Echtzeitsysteme/09_Internetprogrammierung/02_PHP_Programmierung

67_Echtzeitsysteme/09_Internetprogrammierung/03_PHP_OOP

67_Echtzeitsysteme/09_Internetprogrammierung/03_PHP_OOP